त्रिची में है विश्व का सबसे पुराना कल्लनई बांध और विशालतम श्रीरंगम मंदिर

त्रिची का एक और आकर्षण था – कल्लनई बांध। मेरे ‘भारतीय ज्ञान का खजाना’ इस पुस्तक में मैंने कल्लनई बांध का उल्लेख किया हैं। ये विश्व का प्राचीनतम तथा अभी भी उपयोग में हैं (functional) ऐसा एकमात्र बांध हैं। लगभग दो हजार वर्ष पहले चोल राजा करिकलन ने इसे बनवाया था। मेरी दृष्टि से कल्लनई बांध की यह विशेषता थी।

किन्तु पिछले सप्ताह जब मैंने यह कल्लनई बांध देखा, तो मैं भौचक्का रह गया। मेरी कल्पना से यह परे था।

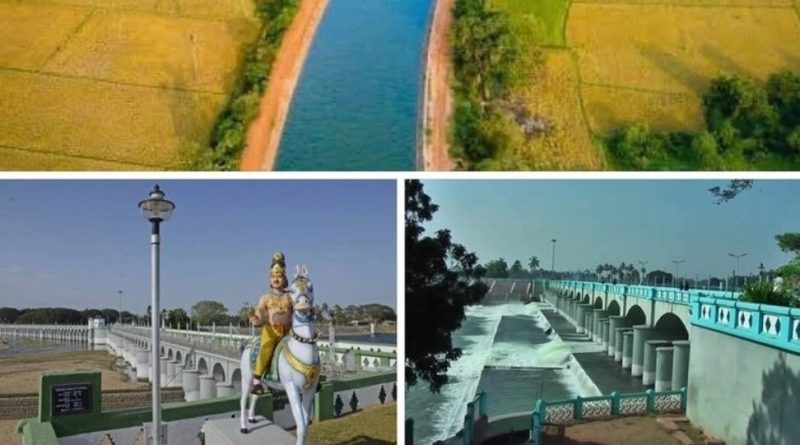

त्रिची से १५ किलोमीटर दूर स्थित, यह बांध तो हैं, किन्तु उससे भी ज्यादा यह ‘वॉटर रेग्युलेटर स्ट्रक्चर’ हैं। या यूं कहे, पानी को बांटने की या विभाजित करने की रचना. ‘संगम’ हम सभी जानते हैं। जहां दो – तीन नदियां एक स्थान पर मिलती हैं, उसे संगम कहते हैं। अब जरा इसका उलटा सोचिए। अर्थात, एक विस्तीर्ण जलाशय से यदि तीन – चार नदियां निकले, जिनका नियंत्रण आपके पास हो तो ? बस, यही कल्लनई बांध हैं। कावेरी नदी पर प्राकृतिक पध्दति से बांध बनाकर विस्तीर्ण जलाशय बनाया गया हैं, और उसमे से चार प्रवाह निकाले गए हैं। चारों अलग – अलग दिशाओं में। साधारण रचना ऐसी होती हैं, कि बांध में रोका हुआ पानी, मूल नदी के प्रवाह के साथ दो नहरों से आगे भेजा जाता हैं। पर यहां तो, कावेरी का रोका हुआ पानी, चार बड़ी – बड़ी नदियों के रूप में आजू – बाजू के क्षेत्र में घुमाया गया हैं। साधारणतः, कावेरी के जबरदस्त प्रवाह के आगे, बिना सीमेंट कोंक्रीट, बांध टिकना असंभव हैं। किन्तु यहां ऐसी तकनीकी अपनाई गई हैं, जो आज विश्व के आधुनिकतम बांधों के तकनीकी की प्रेरणास्रोत हैं। यह बांध ज़िग–जैग पध्दति से बना हैं। यह जिग जैग आकार का इसलिए बनाया गया हैं ताकि पानी के तेज बहाव से बांध की दीवारों पर पड़ने वाली फोर्स डायवर्ट कर उस पर दबाव कम कर सके.

यह सब अद्भुत हैं। अकल्पनीय हैं।

ये चारों प्रवाह नियंत्रित हैं। अर्थात नदी पर चार दिशाओं में चार बांध बने हैं। जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती हैं, वहां पर ज्यादा पानी छोड़ा जाता हैं। इसलिए बारिश का पानी या बाढ़ का पानी, नियंत्रित करने के लिए चार रास्ते हैं, जिनसे अतिरिक्त पानी समुद्र में बह जाता हैं।

दो हजार वर्ष पहले, सिंचाई को ऐसी कल्पना और उसे साकार करना, स्वप्नवत लगता हैं। हमारा देश यूं ही सुजलाम – सुफलाम नहीं था। उसे ऐसा बनाने में, समृध्दि में राजा करिकलन जैसे अनेक भगीरथों का पुरुषार्थ था..!

कावेरी नदी चार प्रवाहों में बांटी गयी हैं। इनमे कावेरी के मुख्य प्रवाह के अतिरिक्त, अन्य हैं – कोलिदम अरु, वेन्नारु और पुथु अरु। ये तीनों प्रवाह, कावेरी जैसे ही, नदी के रूप में आगे जाकर समुद्र में मिलते हैं। पूरे भारत में इस प्रकार की दूसरी कोई रचना, कोई बांध नहीं हैं। अंग्रेजों ने अवश्य इसका महत्व समझा था। वे इसे ‘ग्रांड आनिकट’ कहते थे। सन १८०० के बाद, जब दक्षिण भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ गया, तब अंग्रेजों ने इस अभियांत्रिकी के चमत्कार का अध्ययन करने टीम भेजी। टीम के निष्कर्षों के आधार पर ब्रिटिश इंजीनियर सर ऑर्थर कॉटन ने, कावेरी पर ही, एक छोटा बांध बनाया, जिसे ‘स्माल आनिकट’ कहा गया।

चित्रा नारायण ने कल्लनई बांध पर बहुत विस्तार से शोध किया हैं। उनके अनुसार, ‘दो हजार वर्षों से कार्यरत इस इकलौते बांध की सफलता इसी में हैं, की प्रकृति से शक्ति या प्रभाव को (अर्थात पानी के प्रवाह को) बलपूर्वक रोकने के स्थान पर, इस अद्भुत अभियांत्रिकीय चमत्कार ने, उसे प्रकृति के अनुसार दिशा दी हैं।

बांध की लंबाई ३२९ मीटर, चौड़ाई २० मीटर तो ऊंचाई मात्र ५.४ मीटर, अर्थात १८ फीट हैं। बांध के पास, इसका निर्माण करने वाले चोल राजा करिकलन की हाथी पर बैठी आकर्षक मूर्ति हैं। पास ही एक छोटे से सभागार में इस बांध की सारी जानकारी प्रदर्शित की गई हैं। किन्तु सारी जानकारी केवल और केवल तमिल में हैं। बाहर अंग्रेज़ अभियंता सर ऑर्थर कॉटन के साथ और दो अंग्रेजों के नाम की पट्टिका लगी हैं। इसे पढ़कर लगता हैं, कि इस अभियांत्रिकी चमत्कार का निर्माण इन अंग्रेज़ अभियंताओं ने ही किया हैं।

दो हजार वर्ष पहले इस बांध से ६९,००० एकड़ का क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत आता था। आज दस लाख एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई, इस बांध से व्यवस्थित हो रही हैं। यह पूरा क्षेत्र हरा – भरा रहता हैं। जहां तक नजर जाती हैं, वहां तक बस हरे खेतों में लहलहाती फसल दिखती हैं। पूरे देश में, विभिन्न स्थानों पर अकाल पड़ता हैं, किन्तु इस क्षेत्र में पिछले दो हजार वर्षों में कभी भी अकाल नहीं पड़ा !

स्थापत्य अभियांत्रिकी का, सिंचाई विज्ञान का, जल व्यवस्थापन का इतना बड़ा जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बारे में हमे किसी ने कभी बताया ही नहीं। देश के ९०% से ज्यादा स्थापत्य अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों ने इसे नहीं देखा होगा। सिंचाई की परियोजना में काम करने वाले अभियंताओं ने भी इसके दर्शन नहीं किए होंगे क्योंकि हमें बताया गया हैं की स्थापत्य कला / अभियांत्रिकी तो मुगलों की – अंग्रेजों की देन हैं..!

‘भारतीय ज्ञान का खजाना’ इस पुस्तक में मैंने ‘पंचमहाभूतों के मंदिरों का रहस्य’ यह अध्याय लिखा था. वह सोशल मीडिया पर भी खूब चला था. दक्षिण भारत में पंचमहाभूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच शैव मंदिर हैं. एक आंध्र प्रदेश में और बाकी चार तमिलनाडु में. वायु तत्व का श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश मे, तिरुपति के पास हैं. अन्य चार हैं – पृथ्वी (एकांबरेश्वर – कांचीपुरम), आकाश (तिलई नटराज मंदिर – चिदंबरा), अग्नि (अरुणाचलेश्वर मंदिर – तिरुवन्नामलाई) और जल (जंबुकेश्वर मंदिर – त्रिची). इन में से पहले तीन मंदिर एक सीधी रेखा पर हैं. बिलकुल सीधी रेखा पर. अब पांच में से मात्र तीन मंदिर ही एक सीधी रेखा पर क्यों, इस प्रश्न ने मुझे बहुत ज्यादा सताया था. काफी खोजबीन के बाद पता चला, पहले हमारे यहां मात्र त्रिभूतों की संकल्पना थी – वायु, पृथ्वी और आकाश. बाद में प्रत्यक्ष दिखने और अनुभूती वाले अग्नि और जल उन में और जुड़ गए !

त्रिची में जंबुकेश्वर मंदिर देखना यह मेरे आकर्षण का केंद्र था. इसे थिरुवनैकवल मंदिर भी कहते हैं. यह अत्यंत प्राचीन हैं. प्रारंभिक चोल राजा कोचेंगन चोलन ने इसे लगभग अठारह सौ वर्ष पहले बनाया, ऐसा कहा जाता हैं. किन्तु मंदिर में अभी जो शिलालेख मिले हैं, उनके अनुसार यह मंदिर उससे भी प्राचीन, अर्थात ईसा से दो – तीन सौ वर्ष पहले बनाया गया था और कोचेंगन चोलन ने दूसरी शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया.

यह मंदिर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता हैं. शायद इसीलिए इसके मुख्य शिवलिंग के नीचे से पानी सतत बहता रहता हैं. पानी का, कभी भी बंद न होने वाला स्रोत ही शिवलिंग के नीचे हैं.

इस भव्य मंदिर में पांच तटबंदिया हैं.विबुड़ी प्रकारा नाम से परिचित पांचवी तटबंदी,लगभग एक मील फैली हैं.यह दो फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची हैं. मंदिर में एक जामुन का पेड़ हैं. वर्ष के ३६५ दिन इस पेड़ पर जामुन लगते हैं. भगवान जंबुकेश्वर को प्रातः का पहला प्रसाद यह जामुन का फल ही रहता हैं.

मैं बड़ा सौभाग्यशाली था, कि इस मंदिर की प्रसिध्द ऐसी दोपहर की पूजा मैं देख सका. मंदिर के पट बंद कर के ‘करूम पासू’ नाम के काले रंग के गोमाता की विधिवत पूजा की जाती हैं. विशेष याने, यह पूजा आर्चकार अर्थात मंदिर के मुख्य पुजारी, स्त्री जैसा वेश धारण कर के करते हैं.

प्राचीन समय में हमारे मंदिर, संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे. यह मंदिर भी कलाओं को आश्रय देता हैं. प्रतिवर्ष यहां ‘नाट्यांजली उत्सव’ आयोजित होता हैं. भरतनाट्यम का सर्वोकृष्ट प्रदर्शन इस मंदिर में होता हैं. शहनाई प्रकार के प्राचीन वाद्य ‘नघस्वरूप’ का प्रशिक्षण भी यहां दिया जाता हैं.

कुछ हजार वर्ष पुरानी मूर्तियां, कलाकृतियां, बड़े – बड़े बरामदे, एक ही पत्थर पर बड़ी कुशलता से उकेरे गए खंबे, मंदिर में उच्चारव से चलते पवित्र संस्कृत मंत्र, भाविकों का पूरी श्रध्दा के साथ मंदिर में विचरण…. यह सब हमे उस प्राचीन दुनिया में ले जाता हैं, जहां विश्व विजयी हिन्दू संस्कृति का डंका बज रहा हैं..

श्रीरंगम (श्री रंगनाथ) मंदिर !

श्रीरंगम (श्री रंगनाथ) मंदिर !

हमे बताया जाता रहा, प्राचीन समय में हिंदुओं में शैव और वैष्णवों में बड़े झगड़े होते थे. युध्द की भी नौबत आती थी. कुछ लोगों ने तो शैव और वैष्णव पंथों को, मुस्लिमों के शिया – सुन्नी जैसा कहा हैं. यह सरासर गलत हैं. शैव और वैष्णव पंथों में इस प्रकार का संघर्ष नहीं था. प्रत्येक स्थान पर इनका सह अस्तित्व हैं. वैष्णवों के प्रसिध्द स्थान, बालाजी तिरुपति के पास ही श्रीकालहस्ती वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला शैव मंदिर हैं. इधर त्रिची में, पंच महाभूतों का शैव मंदिर, जंबुकेश्वर से मात्र ८०० मीटर की दूरी पर वैष्णव पंथ का एक भव्य मंदिर हैं – श्रीरंगम या श्री रंगनाथ मंदिर. कावेरी और कोलेरून नदियों के बीच स्थित, यह भगवान विष्णु के १०८ प्रमुख मंदिरों में से पहला और सबसे महत्व का मंदिर हैं.

मंदिर भव्य हैं. विशाल हैं. १५६ एकड़ में फैला हैं. मंदिर परिसर में २१ भव्य गोपुरम हैं. ऐसा कहते हैं, कि पूजित स्थानों में से (अर्थात आज भी जहां नित्य पूजा होती हैं) श्रीरंगम मंदिर यह विश्व का सबसे बड़ा ‘कार्यरत’ हिन्दू मंदिर हैं. कंबोडिया के ‘अंगकोर वाट’ में नित्य पूजा नहीं होती. इसलिए उसका विचार नहीं किया गया हैं. ऐसा माना जाता हैं, की भगवान विष्णु के जो ‘स्वयं प्रकट तीर्थ’ हैं, उनमे से यह श्रीरंगम मंदिर हैं.

यह मंदिर कितना प्राचीन हैं, यह बताना कठिन हैं. लगभग दो हजार वर्ष पुराना तो हैं ही. शायद उससे भी प्राचीन होगा. किसी समय जयललिता का चुनाव क्षेत्र रहे इस मंदिर ने, आज भी अपनी भव्यता और विशालता के साथ, धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाकर रखा हैं.

दक्षिण में बहुत कुछ हैं. परंपरा की संपन्नता हैं, तो प्राचीन ज्ञान का भंडार भी हैं.

– ✍🏻प्रशांत पोळ